ホームジムの床・マットの選び方について解説します。

新型コロナウイルスのパンデミック以降、人の密集するフィットネスジムを敬遠し、代わりにホームジムを作る方が増えました。

ホームジムを作る上でこだわりは人それぞれですが、全ての人に共通して重要なのがトレーニングにおける安全性の確保です。

そしてその安全なトレーニング環境を構築する上で避けては通れないのが床の補強です。安定した床、良質なマットの存在はトレーニングの質にも大きな影響を与えます。

ホームジムの床補強は多くの方が初めて経験すると思いますが、何も難しいことはありません。

本記事ではまず床補強の基本を押さえ、その上でホームジムに適したマットを選ぶポイントをご紹介します。

ホームジムの床補強に関する基礎知識

まずは下記の動画をご覧ください。ホームジムの床補強に関する基礎知識は下記の動画で網羅されています。

床補強を考える上で、まずはどれくらいの重量の機材を設置するのかを確認しましょう。

一般的な住宅の床の積載荷重は180 kg/m²以上、店舗や事務所の場合は290 kg/m²以上と建築基準法で定められています。そのためトレーニングベンチ+ダンベルのみなど、前述の数値を明らかに超えないトレーニング環境については、フローリングの上に適切なゴムマットを敷設するだけで大丈夫です。

一方でパワーラック、バーベル、ウェイトプレート、ベンチなど高重量でのフリーウェイトトレーニングができる環境を作る場合は、対象のお部屋がホームジムを作る場所として適切かどうかを確認する必要があります。

倉庫やガレージのように床が土間コンクリートの場合は、この上にゴムマットを敷設するだけで基本的に問題ありません。

動画のように一般住宅のお部屋にホームジムを作る場合は、鋼製束による補強、フローリング保護のためのマット、合板などによる床補強が推奨されます。

まずここをきっちり押さえた上で、必要なマットを選んでいきましょう。

ホームジムマットの選定ポイント①「マットの素材」

まずはマットの素材について考えていきます。

床に敷くマットにもさまざまな種類があり、それぞれ素材も異なってくるわけですが、それらの違いは用途に基づいています。ストレッチをするためだけのマットとデッドリフトをガンガンするためのマットでは当然求められる機能・物性が異なり、それによって素材が変わってきます。

ホームジムマットに求められる性能

一般にホームジムのマットにおいて求められる物性として以下のようなものがあります。

- 耐摩耗性(摩擦、接触に対して性能を維持する力)

- 衝撃吸収性(外部からの衝撃を緩和する性質)

- 防音性(衝撃から発生する音を和らげる性質)

- 防滑性(歩行や踏み込みに対して滑りにくい性質)

- 耐水性(水分や湿気による加水分解に対する強さ)

- 耐熱性(高温にさらされた際に物性を維持する性質)

- 耐寒性(低温にさらされた際に物性を維持する性質)

- 耐オゾン性(オゾンによる酸化・劣化に対する強さ)

- 耐光性 (光による劣化に対する強さ)

見慣れない言葉が並んでいますが、実際の利用シーンをイメージするとわかりやすいかと思います。

ダンベルやバーベルを使ったトレーニングを行う場合は、繰り返しマットに落とせば表面が摩耗します。またマットの衝撃吸収力が低ければ、床や器具が損傷してしまいます。騒音や振動も発生するでしょう。

トレーニング中は汗もかきますし、ドリンクをこぼしてしまうこともあります。ガレージジムや屋外での利用においては、湿度の変化、気温の変化、太陽光の影響も受けやすくなります。

ホームジムで安心してトレーニングをするには、こういった様々な外部刺激に対して耐性を持ったマットを選ぶことをお勧めします。これらの性能はマットの寿命を延ばし、たとえ単価が高くても長期的に見てコストパフォーマンスを発揮することになります。

ホームジムマットの主流はEPDMゴム

現在マットに使われる素材としてはゴム、EVA(エチレン酢酸ビニル)、ポリエチレンが一般的ですが、ホームジムでのフリーウェイト環境を想定している方にはゴムのマットを推奨します。

ゴム(合成ゴム)にも様々な種類がありますが、前項のような外部刺激に強い素材として、EPDM(エチレンプロピレンゴム)を使ったゴムマットが主流となっています。

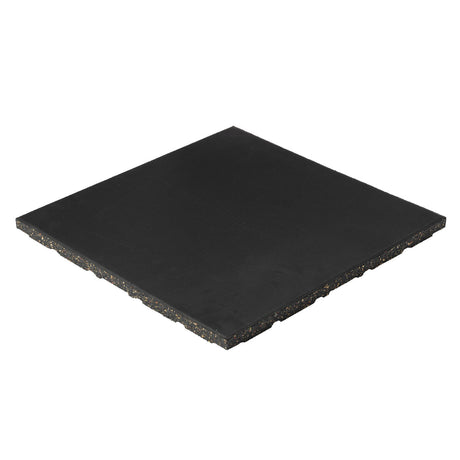

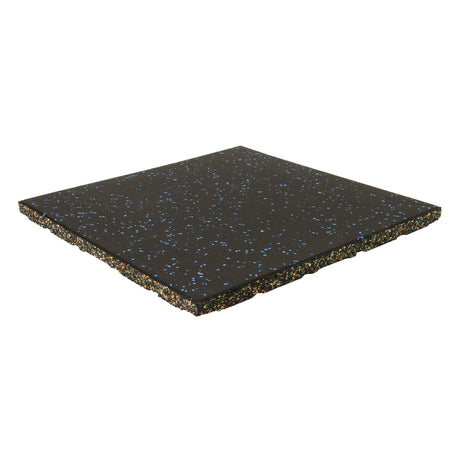

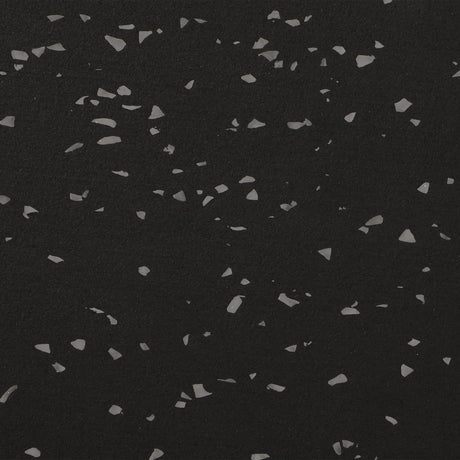

上の画像のマットは表面がEPDMのゴムシート、裏面がリサイクルのSBRゴムチップを使用しています。表面は防滑処理がされているため滑りにくく、トレーニングも快適です。メーカーによってはEPDMゴムチップとSBRゴムチップを混ぜたタイプも製造されています。

一方で前述したEVAという素材を使ったマットもホームジムではよく使われています。EVAは酢酸ビニル(VA)の含有量によって物性が変わり、含有量が高いとゴムのような性質を持ちます。

基本的に市場に出ているEVAマットは厚みが6-12mm程度、硬度が30-35程度と柔らかいため、自重での筋トレ、ストレッチ、ヨガといった軽い運動を行う際の緩衝材に最適です。高重量を扱うフリーウェイト環境においては不向きのものが多いです。

軽量かつジョイント式(パズル式)のため設置が簡単で、価格もゴムマットの1/3〜1/4で済むので、手っ取り早くフローリングの保護をしたい時にはお勧めです。

EVAマットは製品によって硬度や表面のテクスチャ、匂いなどが全く異なるので、各メーカーの出している情報をよく読み、実際の用途に合った製品かどうかを見極めましょう。

EVAはゴムほど耐熱性が高くないため、高温環境下では軟化し、融点に達すれば液体化してしまいます。そのためガレージジムや屋外など太陽光を浴びる場所での利用は推奨されません。

ホームジムマットの選定ポイント②「ゴムマットの形状」

次はゴムマットの形状についてです。ジムで使用されるゴムマットの形状は主に(1)タイル式マット、(2)ジョイント式マット、(3)ロール式マットの3つ分かれます。

結論から言うと、一般的なフリーウェイトのトレーニングを行うためのホームジムにおいては、タイル式マットもしくはジョイント式マットを推奨します。理由は設置の容易さとコストです。

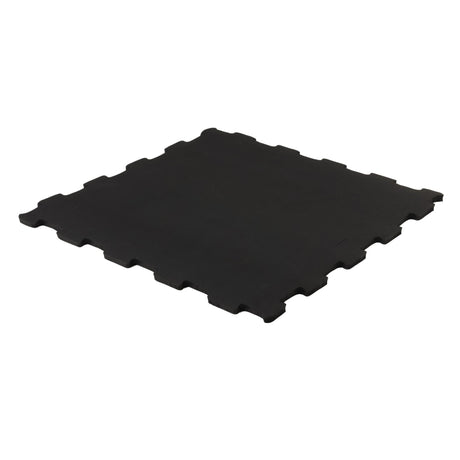

タイル式やジョイント式は、見ての通り1枚あたりのサイズが小さく、パズルのようにはめていくだけなので設置が非常に簡単です。また連結するタイプのマットについてはズレにくいため、基本的に接着施工も不要となります。

一方でロール式マットは1枚あたりの重量がかなりあるため、搬入・設置において労力がかかります。また基本的には接着施工が必要となり手間がかかります。

コスト面を見ても、タイル式やジョイント式はホームジムの広さに応じて必要な枚数を確保すればいいので、部屋の形に合わせてカットをしても無駄を最低限に抑えることができます。ロールは販売業者によって最低発注量が設定されているケースが多いため、必要量に対して無駄が出てしまうことが多いです。

もちろんロール式マットにも利点があります。ロール式マットはつなぎ目が少なく、敷き詰めた時の仕上がりがタイルよりもきれいです。ロール式は厚みが最大でも12mm程度なので、フリーウェイトエリアには不向きですが、大型ジムのマシンエリアや廊下等では重宝します。

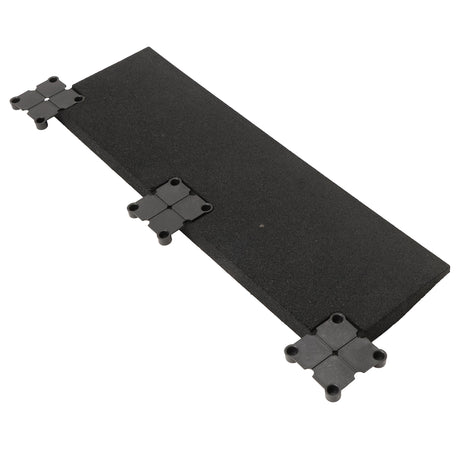

タイル式とジョイント式の比較についてですが、ジョイント式は基本的に6-12mm程度の薄めのマットが多く、カーディオマシンやストレングスマシンの下に敷く用途として使われます。マシンはウェイトが下に落ちることもないので、これだけの厚みがあれば十分です。

一方で上のようなタイル式は15-50mmと厚みがあるので、フリーウェイトゾーンなど防振性が求められる際に使用されます。ホームジムでパワーラックを置いたり、ダンベルを使ったトレーニングをする場合はこちらのタイル式をお勧めします。

ホームジムマットの選定ポイント③「ゴムマットの厚み」

続いてはゴムマットの厚みについてです。ここでは冒頭の動画にて紹介されていた3層構造での床補強を想定し、表面のマットについて考えてみたいと思います。

厚みのあるゴムマットは基本的に衝撃吸収性や防音性に優れていますが、当然その分1枚あたりの価格(単価)が上がってしまいます。多くの方は床材に予算をかけたくないと思うので、用途に応じて必要十分な厚みのマットを選ぶことがポイントとなります。

ホームジムでパワーラックを使ったBIG3などのトレーニングを行う場合は、15mm厚以上のマットを推奨します。15mm厚であればデッドリフトをやっても床を保護する観点では全く問題ありません。

一方で器具側へのダメージも忘れてはいけません。バーベルやプレートも繰り返し強い衝撃が加われば劣化してきます。

例えば耐摩耗性の低いラバープレートなどを使用しているとヒビが入ってくる場合があります。その場合は代わりにバンパープレートを使用するか、あるいは部分的に50mmのタイルを置くなどして衝撃を和らげる必要があります。

こういった観点からパーソナルジムや24hジムのような商業ジムでは、器具の劣化を防ぐ意味でも、より衝撃吸収性が高く、価格もそこまで変わらない25mm厚を選ばれる方が多いです。フリーウェイトを中心としたホームジムを作る場合も25mm厚のマットを導入される方が増えています。

クリーンなどバーベルを激しく落とす可能性がある場合は50mmのマットを推奨していますが、それでも部屋の全面を50mmにする必要はないかと思います。プラットフォームのような形で部分的に50mmマットを置くか、ダンベルミットなどを利用しましょう。

逆に低重量でのダンベルトレーニングやマシンを使ったトレーニングなど、床に衝撃が加わらないのであれば8-10mm厚のマットでも十分です。

またゴムマットは厚みがあるほどカッターでの裁断が大変になるので、こちらも踏まえて必要な厚みのマットを選びましょう。

ホームジムマットの選定ポイント④「ゴムマットの硬度」

最後にゴムマットの硬度についても触れておきます。硬度は0〜100の数値で表され、デュロメーターという計測器を用いて計測します。

パワーラックなどの高重量な器具を使ってトレーニングする場合は、安定性が非常に重要であり、マットの硬度が求められます。歩行時やリフト時にマットに沈みが出てしまう環境ではトレーニングに支障が出てしまいます。

フリーウェイト環境においてはショアC硬度60以上のマットをお勧めします。市場に出ている多くのゴムマットが60-65程度の硬度を持っており、商業ジムでもこの程度の硬度のマットが多く使われています。

EVAマットでは硬度30-35といったものが市場では一般的で、これらはフリーウェイト環境にはあまり向いていません。パワーラックが安定しませんし、歩行時に沈みを感じるためトレーニングの質に影響が出てきます。

一方でEVAマットでも高密度で高い硬度をもったマットも販売されているので、器具をドロップしないなどそこまで衝撃吸収性が求められない環境で、なるべく予算を抑えたいという場合には選択肢に入れても良いかと思います。

ゴムマットは騒音対策になる?

床材を選定する際に最も多い質問の一つが「ゴムマットの騒音対策効果」についてです。特にホームジムやパーソナルジムなど、集合住宅の一室にジムを作る場合には避けては通れない問題になります。

結論から言うと、どれだけ厚みのあるゴムマットを敷設しても十分な騒音対策にはなりません。特にダンベルを置く時の衝撃や、デッドリフト時に発生する騒音はマットの厚みでの解決は難しいです。

もちろん6mmの薄いマットよりも50mmの分厚いマットの方が、器具を置く時などの騒音を多少は和らげる効果があるのですが、これで近隣住民からのクレームがなくなるかというとほとんどの場合はそうはなりません。

クレームがなくなるレベルでの本格的な騒音対策をする場合は専用のツールが必須です。例えばダンベルを落とす場合はダンベルミット、デッドリフトをする場合はデッドリフトスリングラックがあれば、発生する騒音を限りなく防ぐことができます。これらは分厚いゴムマットを用意するよりもはるかに安価で効果的です。

ホームジムにおすすめのゴムマット

ホームジム用マットとしてGYMMATの商品で最もユーザー評価が高いのが、ジム用ゴムマット 50cm x 50cm 厚み25mm(バックル付き)になります。

①で挙げた耐摩耗性、衝撃吸収性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れ、表面のゴムシートは防滑加工がされています。

こちらはプラスチックバックルが付属するため、タイル同士の連結が可能で、接着施工を行う必要がありません。

厚みとしては15mmでも問題ありませんが、15mmはタイル同士の連結ができないため、接着施工をしないとマットがずれてくる可能性があります。逆にその辺が気にならない方には15mmの方がお勧めです。

ラック周りだけ限定的に床補強を行いたい方は、こちらの画像のようにジム用ゴムマット 50cm x 50cm 厚み50mm(バックル付き)を部分的に敷く形もあります。

50mm厚のマットは1枚あたり約11kgの重量がありますので、例えばこのように14枚のタイルをプラットフォームの形で連結して設置すればずれることはありません。スクワットラックやハーフラックをご利用の方は、ラック下に2m x 2m(16枚)を連結して設置するような形もお勧めです。

一方で自重での筋トレがメインの方、あるいは懸垂器具や腹筋用ベンチを使った簡易的なホームジムを作る場合は、EVAジョイントマットが安価でおすすめです。有酸素マシン(ランニングマシン・バイク)の下に敷くマットとしてもゴムマットよりもEVAマットがいいでしょう。

ホームジム用マットの選び方の解説は以上となります。何かご不明な点があればチャットからお気軽にお問い合わせください。

パワーラック用の床マットの選定方法についてさらに詳しく知りたい方には下記の記事もおすすめです。

パワーラックの床マット配置パターン

ぜひ本記事の床補強・マット選びをご参考いただき、事故のない安全で快適なホームジムライフをお送りください。